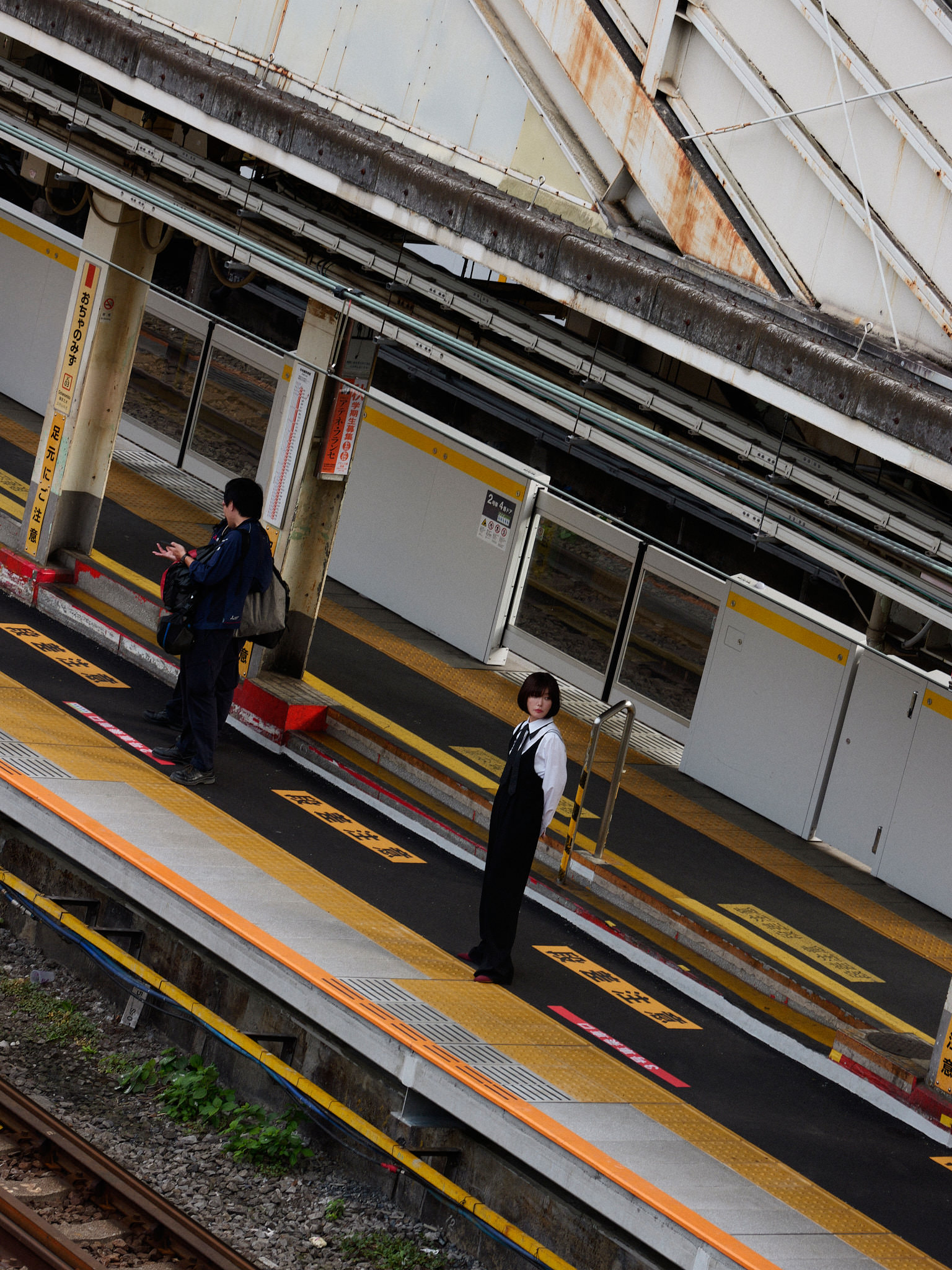

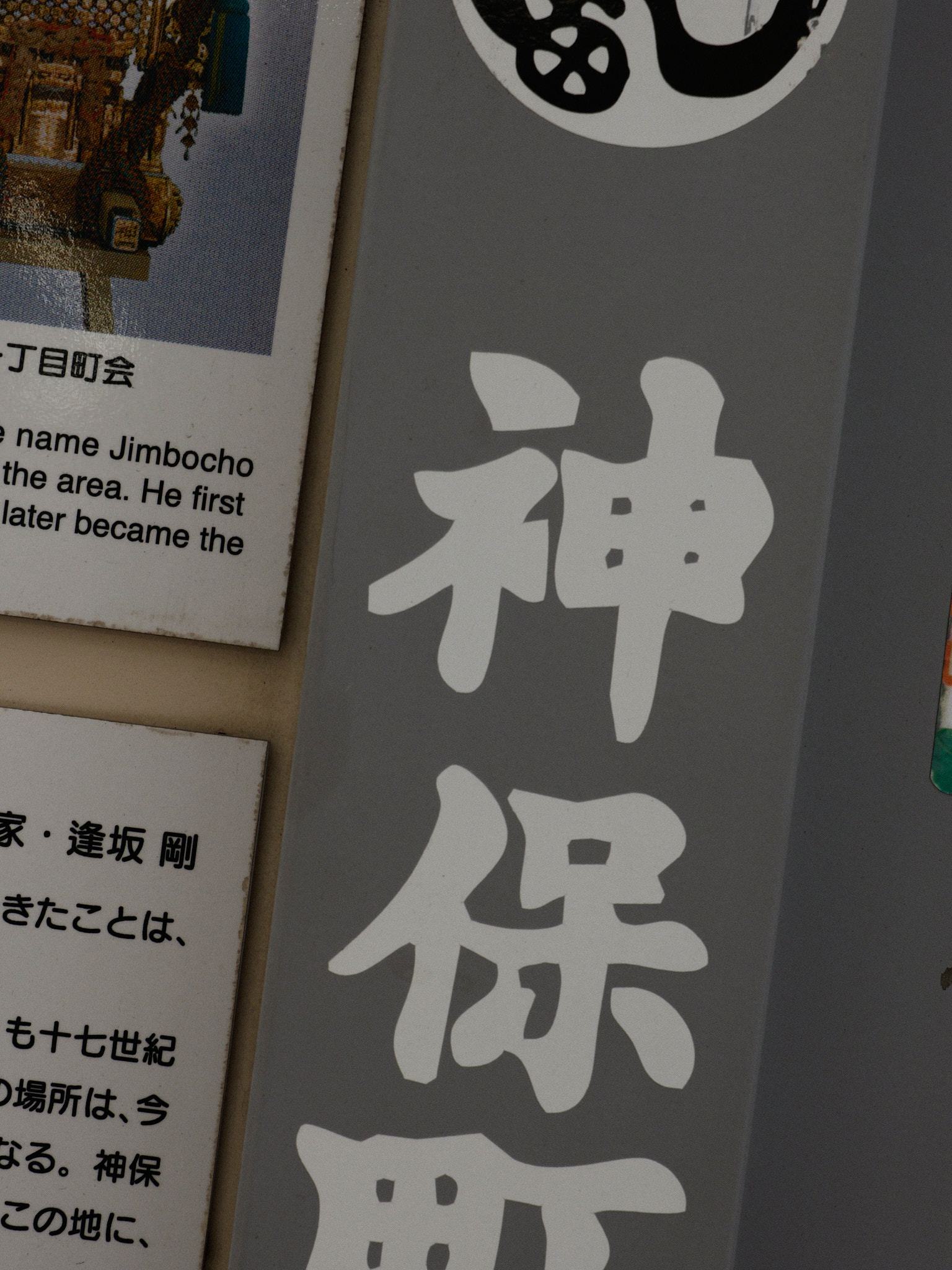

ファッションとは単なる装いの行為ではなく、その人のセンスや生き方を体現するもの。言葉と生のあわいを見つめ続ける作家、川上未映子が「自分らしい幸せ」を模索する女性のためのブランド、SA VILLE / SA VIEを纏い街を歩く。10代の頃の思い出が詰まったお茶の水・神保町で、自分だけのスタイルを築く秘訣を語ってくれた。

guest_MIEKO KAWAKAMI

photography_CHIKASHI SUZUKI

photography_CHIKASHI SUZUKI

ファッションとは単なる装いの行為ではなく、その人のセンスや生き方を体現するもの。言葉と生のあわいを見つめ続ける作家、川上未映子が「自分らしい幸せ」を模索する女性のためのブランド、SA VILLE / SA VIEを纏い街を歩く。10代の頃の思い出が詰まったお茶の水・神保町で、自分だけのスタイルを築く秘訣を語ってくれた。

guest_MIEKO KAWAKAMI

photography_CHIKASHI SUZUKI

photography_CHIKASHI SUZUKI